Et si la co-responsabilité devenait un levier pour votre organisation ?

🔍 Et si coopérer ne signifiait pas juste "faire ensemble", mais aussi "porter ensemble" ? La co-responsabilité reste encore un angle mort dans de nombreuses organisations… alors même qu’elle pourrait transformer en profondeur notre manière de travailler, de décider, de nous engager. Dans ce nouvel article de la série Graines de coopération, je vous propose de (re)visiter notre héritage hiérarchique et d’explorer ce que cela change — concrètement — de partager le pouvoir d’agir : dans nos postures individuelles, nos cadres collectifs… et nos tensions du quotidien. Une lecture pour celles et ceux qui souhaitent bâtir des organisations plus vivantes, plus justes, et plus apprenantes.

NEWSLETTER : GRAINES DE COOPÉRATION

7/15/20258 min read

🌱 Dans ma newsletter Graines de coopération, je partage chaque semaine des lieux visités, des dynamiques collectives, des outils, des tensions… Parce que coopérer, ça s’apprend.

Vous vous interrogez sur la manière de renforcer la coopération et l’engagement dans votre projet ?

👉 Cette série est faite pour vous. La recevoir par mail.

Co-responsabilité : une voie vers une organisation vivante

Je poursuis cette série d’articles sur la coopération avec une notion encore trop peu mise en lumière — et pourtant centrale quand on parle de “faire ensemble” : la co-responsabilité.

Un mot qu’on croise rarement dans les couloirs des entreprises… mais qui peut transformer en profondeur la manière dont nous travaillons, décidons et évoluons ensemble.

👉 Mais de quoi parle-t-on, concrètement ? Qu’est-ce que cela implique dans notre posture individuelle et dans nos pratiques collectives ? Et surtout : quels bénéfices — mais aussi quels défis — cela représente pour une organisation qui souhaite fonctionner de manière plus humaine et plus vivante ?

Pour répondre à ces questions je vais d'abord parler de la culture prédominante (le modèle hiérarchique) pour ensuite présenter rapidement d'autres modèles qui se basent sur une autre philisophie : la co-responsabilité que je vais préciser par la suite. J'en profiterai pour vous donner des exemples et mon expérience personnelle. Je finirai par les actions que vous pouvez mettre en place dans ce sens.

Bonne lecture !

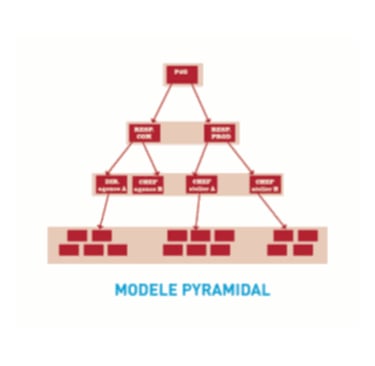

1) Un héritage hiérarchique bien ancré

Depuis notre plus jeune âge, nous évoluons dans des structures hiérarchiques. Il y a toujours une autorité "au-dessus", responsable, garant, décisionnaire : les parents, les professeurs puis dans le monde de l'entreprise, le manager.

Ce modèle est largement présent dans le monde du travail, à travers des organisations pyramidales. 📌 Par exemple, l’entreprise Renault a longtemps fonctionné avec jusqu’à 10 niveaux hiérarchiques. Ce type de structure a permis de standardiser les processus, d'assurer le contrôle, et de soutenir une croissance industrielle massive.

Derrière cette architecture se cache une vision managériale héritée du taylorisme et de la révolution industrielle : 👉 Les travailleurs seraient paresseux, incapables d’initiative, et donc nécessiteraient une supervision constante.

📌 Cette vision est illustrée de manière éloquente par la célèbre phrase d’Henry Ford :

"Pourquoi donc, chaque fois que je demande de la main d'œuvre, me l'amène-t-on avec un cerveau ?

Dans cet esprit, le travail humain était vu avant tout comme une force mécanique à organiser et optimiser, non comme une richesse relationnelle ou créative.

Ce modèle, aussi rigide qu’efficace à une époque, a permis de bâtir des empires industriels. Mais comme l'explique très bien Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations*, il atteint aujourd’hui ses limites dans un monde où l’agilité et l’innovation sont devenues essentielles.

*Je vous en reparlerai sûrement dans un prochain article !

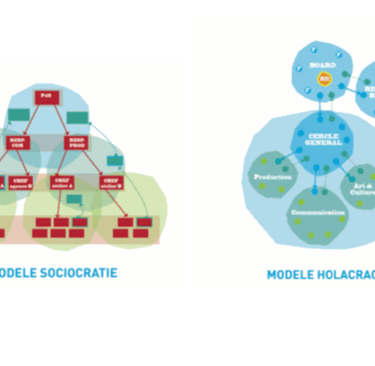

2) D'autres manières de faire

C’est là qu’émergent d’autres approches comme la sociocratie, l’holacratie.

La sociocratie est un mode de gouvernance fondé sur la prise de décision par consentement, l’élection sans candidat·e et des cercles interconnectés, visant à concilier efficacité opérationnelle et équité relationnelle (Gérard Endenburg, Sociocracy as Social Design, 1998).

L’holacratie est un système d’organisation du travail basé sur des rôles définis, des cercles autonomes et des processus de gouvernance structurés, conçu pour favoriser l’adaptabilité et la responsabilisation (Brian J. Robertson, Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World, 2015).

Ces approches ne sont pas seulement des outils ou des méthodes “à la mode”. Elles incarnent un changement de paradigme : passer d’un fonctionnement basé sur le contrôle à un fonctionnement basé sur la confiance.

Et au cœur de ce changement, il y a une posture qui transforme en profondeur nos manières d’être et de faire ensemble : la co-responsabilité.

3) La co-responsabilité, qu'est ce que c'est ?

La co-responsabilité, c’est une approche du pouvoir et de la décision radicalement différente du modèle hiérarchique classique. C’est une philosophie dans laquelle chacun est à la fois acteur, contributeur et garant du bon fonctionnement du collectif.

Autrement dit : je ne me contente pas de suivre ou d’exécuter, je m’engage pleinement, à mon niveau, dans ce qui fait avancer le groupe.

🔎 Cette approche s’appuie sur deux piliers complémentaires :

Le cadre (ou parfois… son absence structurée) : outils de gouvernance partagée, cercles, rôles, processus de décision (👉 un prochain article sera dédié à ce sujet).

La posture individuelle : ce que je choisis d’incarner dans le collectif — dans ma façon d’écouter, de proposer, de décider, de réguler les tensions.

4) Focus sur la posture de co-responsabilité et ce qui en découle

a. Assumer ce qui nous revient… et laisser aux autres leur part ⚖️

La co-responsabilité commence par un principe fondamental : je suis responsable de mes besoins, de ce que je ressens, de ce que je dis, de ce que je fais. Cela peut sembler évident… mais dans la pratique, c’est un véritable changement de posture.

✅ L’avantage ? Je gagne en liberté, en pouvoir d’agir.

❗️Mais cela a aussi une contrepartie : je ne peux plus me réfugier dans le reproche, l’attente implicite ou le non-dit. 👉 Reprendre sa responsabilité, c’est renoncer à accuser. C’est sortir de la posture du “c’est la faute de l’autre” — ce qui demande courage et clarté.

Dans un contexte professionnel, cela signifie par exemple :

Ne plus reprocher à un·e collègue un oubli sans s’interroger sur la clarté de la consigne.

Ne pas attendre qu’un manager anticipe une surcharge, mais exprimer son besoin d’ajustement.

Ne pas se plaindre du manque d’initiative d’un·e collaborateur·ice, sans avoir ouvert un espace clair de contribution.

b. Faire le pari de la confiance… et du droit à l’erreur 🤝

La co-responsabilité repose sur une croyance simple, mais puissante : chacun fait de son mieux, avec les ressources, les informations et l’énergie dont il dispose à l’instant T.

Ce principe, hérité de la pensée systémique (Peter Senge, The Fifth Discipline), invite à changer de regard : 👉 l’erreur ne devient plus une faute à sanctionner, mais une opportunité d’apprentissage collectif.

👉 Cela suppose de créer des espaces sécurisants où l’on peut dire “je ne sais pas” ou “j’ai besoin d’aide”, sans craindre le jugement ou la mise à l’écart.

c. Accepter de ne pas tout contrôler : une clé pour la co-responsabilité ⛓️

Dans une posture de co-responsabilité, on ne peut pas — et on ne doit pas — avoir la main sur chaque détail, chaque décision, chaque processus.

Il est important d'accepter que les choses soient faites différemment de ce qu’on aurait imaginé. C’est reconnaître que plusieurs chemins peuvent mener à un même résultat — et que l’autonomie réelle suppose parfois de laisser les autres expérimenter, tâtonner, apprendre.

C'est une clé importante aussi pour l'innovation !

👉 Cela demande à chacun, notamment aux personnes en posture de direction ou de coordination, de renoncer à une illusion de maîtrise totale au profit d’un pilotage partagé, plus souple et plus vivant.

d. D’une hiérarchie imposée à un leadership assumé

Dans une organisation en transition vers plus de co-responsabilité, le pouvoir ne disparaît pas. Il change de forme.

👉 Il ne s’agit pas de supprimer toute structure ni de viser une égalité parfaite des rôles ou des voix. Il y aura toujours des personnes qui, à certains moments, auront plus d’influence, de responsabilités, ou de légitimité que d’autres — selon les compétences, les enjeux ou la posture adoptée.

Ce qui évolue, c’est la manière dont cette influence est exercée : on passe d’un pouvoir "sur" les autres, souvent lié à un statut formel ou à une autorité imposée, à un leadership "avec", c’est-à-dire reconnu par le groupe et utile au collectif.

🎯 Le leadership devient alors une fonction vivante : on peut le prendre, le partager ou le transmettre, selon les besoins du moment. 💡 On n’est plus désigné chef une fois pour toutes — on agit en leader lorsqu’on est en mesure de servir la dynamique collective.

Cette approche est au cœur de modèles comme la sociocratie ou l’holacratie, qui organisent la prise de décision et la répartition des rôles de manière plus horizontale et évolutive, tout en gardant une structure claire (cf. Brian Robertson, Holacracy, et Frédéric Laloux, Reinventing Organizations).

💬 Autrement dit : la posture change quand je passe du “je contrôle pour que ça marche” à “je soutiens ce qui émerge pour que ça avance”.

C’est un sujet vaste, aux multiples facettes, qui mérite d’être exploré plus en profondeur : les formes que peut prendre le leadership partagé, les freins courants à sa mise en place, ou encore les outils concrets pour le faire vivre au quotidien. Ce sera justement l’objet d’un prochain article dédié.

5) Exemples et ressentis personnels

💼 Exemple en entreprise :

Une responsable d’équipe est frustrée : ses collaborateur·ices ne lui transmettent pas les informations à temps pour préparer un comité stratégique. Elle se sent seule, débordée, parfois agacée.

🧭 En posture de co-responsabilité, elle pourrait se dire :

“Je suis responsable de ce que je ressens — de ma frustration. Est-ce que j’ai formulé clairement mes attentes ? Est-ce que chacun·e sait ce que je dois consolider, quand, et pourquoi c’est important ?”

Elle choisit alors d’exprimer son besoin lors de la prochaine réunion d’équipe :

“J’ai besoin de fluidité et de visibilité pour faire remonter des décisions à la direction. Est-ce qu’on peut poser ensemble un cadre de fonctionnement pour les remontées d’infos clés ?”

🎯 Résultat : plutôt que d’accuser ou de se résigner, elle ouvre un espace de clarification collective. C’est le début d’un mouvement de co-responsabilité.

=> C'est déstabilisant, et personnellement, pas facile. C'est un travail à faire sur soi qui fait parfois mal à l'égo.

6) concrètement, par où commencer ?

Si vous vous demandez comment intégrer plus de co-responsabilité dans votre organisation, voici quelques pistes simples pour amorcer une réflexion — et peut-être, une évolution en douceur :

Expérimenter un Smartgroup :

Vous pourriez par exemple confier à un petit groupe (2 à 4 personnes) un mandat clair sur un sujet concret — communication interne, réunions, parcours d'intégration… — avec une vraie marge de manœuvre. C’est une manière simple et rapide de tester la co-responsabilité, à petite échelle.

Faire un premier diagnostic :

Qui décide quoi ? Comment l'information circule-t-elle ? Où naissent les tensions ?

Ces questions permettent de prendre du recul sur votre mode de fonctionnement actuel. Si vous souhaitez un regard extérieur bienveillant, je propose régulièrement des appels d’exploration, sans engagement, pour poser ensemble un premier regard sur votre dynamique collective.

Repenser l’organisation par les rôles plutôt que par les titres :

Clarifier qui fait quoi, avec quelle autonomie et quelle responsabilité, est souvent un levier puissant pour fluidifier les prises d’initiative sans bouleverser toute la structure.

🌱 Ces premiers pas vers la co-responsabilité peuvent transformer en profondeur votre organisation.

Pour un·e dirigeant·e ou un·e responsable, cela signifie :

Moins de charge mentale : en clarifiant les rôles et en responsabilisant chaque membre, vous ne portez plus seul·e toutes les décisions et tous les problèmes du quotidien.

Plus d’engagement des équipes : chacun se sent acteur, utile, légitime pour proposer, décider et contribuer.

Une meilleure adaptabilité : en distribuant le pouvoir d’agir, votre organisation devient plus réactive et plus résiliente face aux imprévus.

Un climat de travail plus sain : la confiance et la transparence réduisent les tensions, les non-dits et les jeux de pouvoir.

En bref, vous gagnez en sérénité, en efficacité collective, et vous posez les bases d’une entreprise où l’humain est vu — et vécu — comme une force.

📞 Si ces sujets vous parlent, je vous propose un temps d’échange pour en discuter et explorer comment les aborder dans votre contexte.

À la semaine prochaine pour une nouvelle graine de coopération 🌱

Consultante et formatrice

Je vous aide à structurer votre activité, votre communication ou vos formations.

© 2025. All rights reserved.

✉️ contact@fannyrobert.fr